今年購書與Facebook上對購書的討論整理

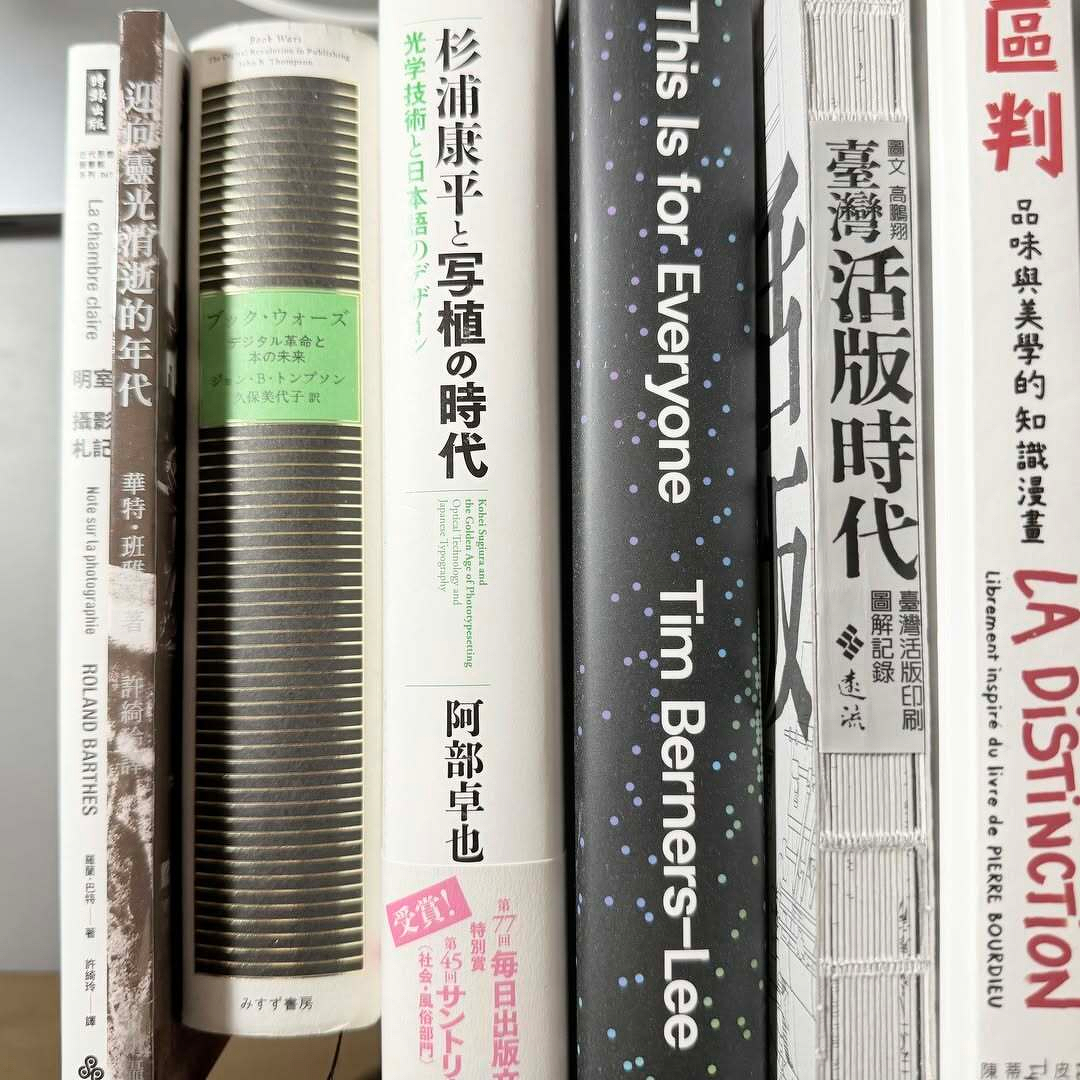

這是我今年度購買的印刷書,不是購自博客來就是來自日本Amazon。從右到左來談談:

-

《區判》這本書我預期只會翻過一遍,法國Bande dessinée的大開本不適合電子書,找博客來會員日順便買了。漫畫敘事非常好,應該會找個機會送人,不會想要留存。

-

《台灣活版時代》這本書則是誤判。我關注的是中文排版在印刷工序中怎麼處理,但這本比較像是器物史的紀錄。就像我希望大家讀墨磊寧的《中文打字機》去思考中文輸入進化應該持續下去,而不要對林語堂的明快打字機這項物品太癡迷一樣。

-

《Book Wars》及《杉浦康平與写植的時代》這兩本是我專業領域的書,佔據我最長的閱讀時間。而我一直在想:一直讀這些專業的研究、搜集各國的新聞與消息到底有沒有用?反正台灣業界與政府單位也不怎麼在乎專業。

-

之前推過的《明室》,明明電子書由我製作,但還是想要買下這本精美的小冊放在床頭不時翻個幾頁;然後發現同位譯者翻譯的班雅明小冊還沒絕版,也一起買回來收藏了。

至於Tim Berners-Lee的新作«This Is for Everyone»才剛出版,留在下半年慢慢讀。

❅

感謝多位愛書的朋友認真回應之前投出的疑問。

說真的,實在不是什麼「人們不讀書了」的指責。居住空間越來越小,沒有地方可以放書是主因。不要說竹簡、絲帛,就是大家應該早就丟了錄影帶,甚至連DVD、BD也都不再留存了。

在空間緊迫的狀況下,買書自然會千挑萬選,選自己愛不釋手的、專業上需要的(而如果專業沒那麼專,可能就被AI取代了)、想要留存下來的。只會讀一次、或者品質沒那麼好的書,可能就電子書買買、圖書館排隊。

另外,書是真的變貴太多了。

前幾天我在PTT書版上開了一份諾貝爾獎得主書單,自己找了找後,也把評價最好的《古都》譯本,還有沒絕版的桂冠《錫鼓(鐵皮鼓)》放進博客來購物車裡,看了看價格⋯⋯還是等我消化手上的書再説吧。

應該有好多朋友面對高昂的書價,而多從圖書館借閱,對HyRead(凌網)的電子書借閱系統駕輕就熟,或者轉向對岸月費制微信讀書了。

上面我想買那兩本書譯稿都來自對岸,微信讀書上都有簡體版。博客來若無打折,書價正好能付微信讀書一年的訂閱費用。 情何以堪。(不過我依然不支持書的訂閱制,以及會影響到書市的圖書館服務,這是個人的一些堅持。能買書,還是會買。)

至於實體書店——住得偏遠是一回事。而我的閱讀觸角以及自己安排讀這些大部頭書的閱讀時間,應該也不大需要透過實體書店來與好書不期而遇了。

❅

我想知道的是,從二〇二三年四月十一日立法院公聽會起,除了小寫出版吳明益《海風酒店》給了獨立書店講座與親簽版外,有任何出版社做出一樣的實踐相挺嗎?還是把作者關在屋子裡簽名到手發痠,然後整批往博客來或者誠品發貨呢?